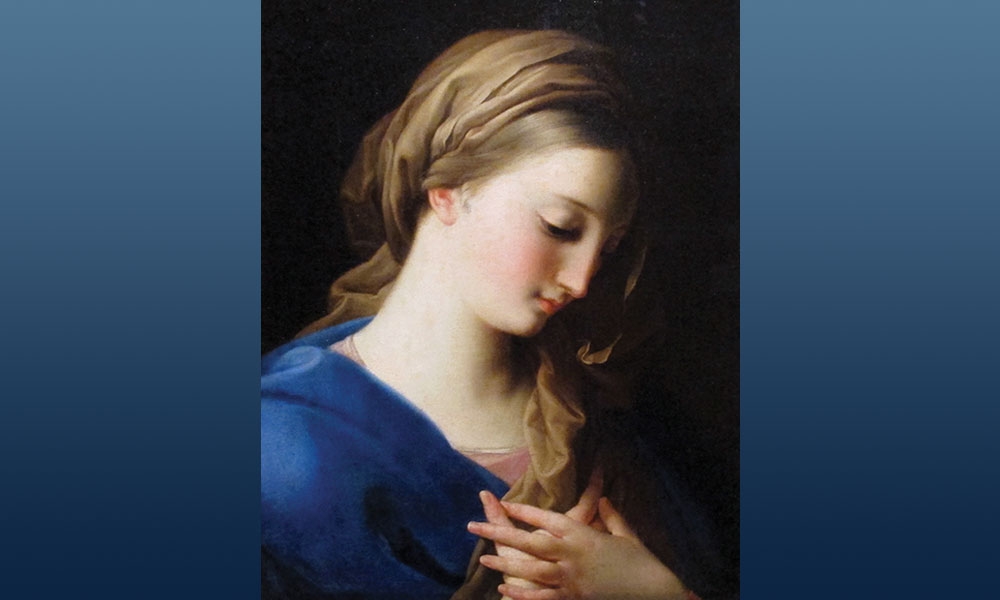

Libres para amar

Una meditación sobre la Inmaculada Concepción

Una meditación sobre la Inmaculada Concepción

María no es “como todo el mundo”, y eso es bueno.

“Donde se reúnen dos o tres”, solía bromear uno de mis profesores de teología, “habrá conflicto”.

Incluso en las comunidades humanas más intencionadas y llenas de fe, se producen invariablemente pequeños lapsus en la caridad. Cualquiera que haya experimentado el matrimonio, la vida familiar o la religiosa, aunque sea sólo durante unas semanas, puede dar fe de que los seres humanos somos amantes inconsistentes. Puede que incluso sepamos que amar a Dios y al prójimo -el mandamiento en el que están contenidos todos los demás mandamientos bíblicos- exige sacrificio y olvido de uno mismo; sin embargo, nunca he conocido a nadie que no se haya quedado, en algún momento, por debajo del ideal.

¿Qué inhibe nuestra capacidad para amar?

Los caricaturistas podrían representarlo como el diablo sobre su hombro, pero la Iglesia le ha dado un nombre más preciso: concupiscencia.

Aunque el bautismo elimina la mancha del pecado original de nuestras almas, ciertos efectos permanecen. Uno de ellos, la concupiscencia, puede definirse en sentido amplio como nuestra inclinación al pecado. Por desgracia, esta propensión nos inclina al egoísmo y (cuando se actúa en consecuencia) envenena nuestras relaciones, además, nos aísla unos de otros.

Ahora, imagine un corazón que no trabaje bajo los efectos del pecado original. Imagine un corazón libre de un apego desmesurado a tal o cual placer, un sentido exagerado de su propia excelencia o un impulso profundamente arraigado de autoconservación que limita su capacidad de intimidad.

Imagine un corazón verdaderamente libre para amar.

Esto es lo que hizo Dios cuando creó a la mujer que sería su madre. Dios hizo a María singularmente libre, preservándola del pecado original y transformándola por su gracia. Tomó posesión de ella, no por coacción, sino en un acto de entrega mutua. Con más convicción incluso que San Pablo, María pudo decir: “Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí” (Ga 2, 20). Sumergido en el corazón de Dios, el propio corazón de María fue incendiado por ese “horno de caridad” que, como la zarza del monte Sinaí, arde, pero no consume.

Así, para María, no había apego al placer; sólo Dios es deseable, y el gozo de la unión con él convierte en mundano todo placer terrenal. No había orgullo inflado; sólo Dios es digno de amor y las criaturas han de ser amadas en él. No había ningún impulso de protegerse a sí misma; el Dios cuya bondad conocía íntimamente y en el que confiaba incondicionalmente haría con ella lo que quisiera.

María es muy distinta de nosotros, para quienes la concupiscencia es un obstáculo para la caridad. Sin embargo, al reconocer la magnitud de su pureza, no la descartamos por intimidación o desánimo. No huimos de ella como si su bondad la hiciera incapaz de compadecerse de nuestra debilidad. Es precisamente la singularidad de María lo que la hace capaz de amar con un amor libre, puro e incondicional.

“Ella es buena, es tierna, no tiene nada en ella de austero y prohibitivo, nada demasiado sublime y demasiado brillante”, escribe San Luis de Montfort. “Al verla, vemos nuestra naturaleza pura”. María es a la vez el modelo al que aspiramos y la madre a la que lloramos cuando nuestros defectos nos abruman. Con una ternura maternal sin igual, nos transforma, poco a poco, con la gracia que ha recibido de Dios.

Libre de pecado, María es libre para amar. Si nosotros también deseamos amar libremente, haríamos bien en confiarnos a su Corazón Inmaculado.

Este año, la solemnidad de la Inmaculada Concepción se celebra el 9 de diciembre, porque el 8 de diciembre -la fecha habitual de la fiesta- cae en domingo.